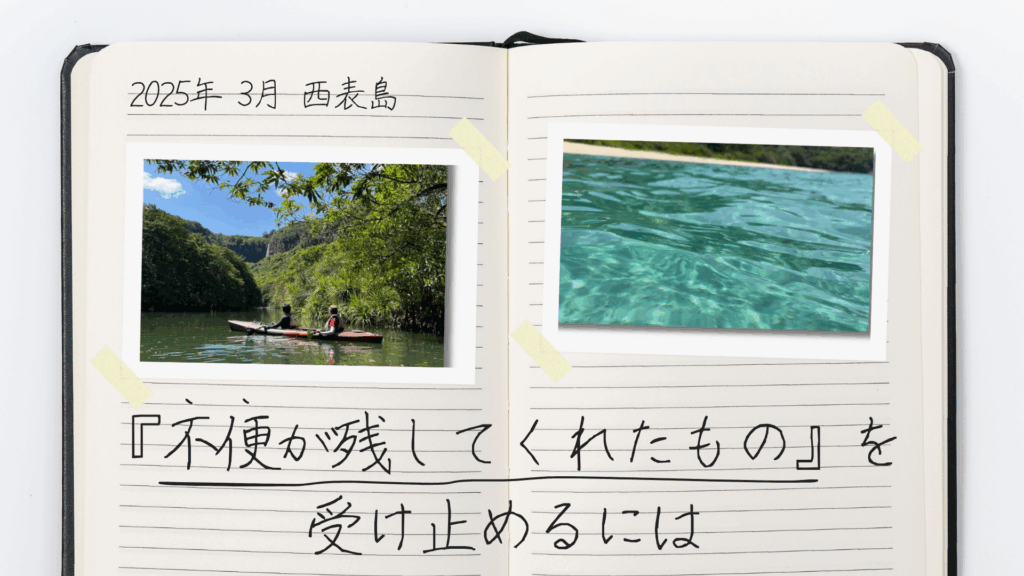

この春、東大の体験活動プログラムである「観光地西表島の自然の魅力を存分に堪能し、存分に環境保全の意義について考える」に参加した。私が現地で受け止めた、言語化が難しい「知らなかった」を読者のみなさまに共有したい。

私は日本と同じ島国出身。故郷は、西表島が属する八重山諸島のお隣さん・台湾の台北だ。北海道の人が温暖な地を旅行したいと思う(?)ように、私のような南の人は、旅行と言えば雪がある北の地を魅力的に感じる。台湾の人は豪華なフェリー旅のついででないと、自国と気候が似ている八重山諸島はなかなか行かない。

しかし、東京に留学中の私にとって、かつてはデメリットだった八重山諸島の「実家のような雰囲気」は懐かしく感じられた。八重山の人は戦前、買い出しや進学のために、同じ日本統治下にある台湾とよく行き来していたらしく、移民も少なくないようだ。戦後、米国の統治下にある八重山諸島と中華民国の統治下にある台湾との間には国境ができ、一時密輸があったものの、厳しい取り締まりにより、だんだんと交流が断たれた。

違う道を歩んできた八重山と台湾は、今年5月に再開した直行便と、9月に始まる直行船によって、再び交流を始めた。やがて再び強絆を結ぶべるよう願いながら、一歩先に八重山にたどり着いた自分が受け取ったメッセージをここで伝えたいと思う。

西表島

西表島は「イリオモテジマ」と読む。最初「ニシ」や「サイ」といった読みを想像したが、そう、うまくいかない。覚えるしかないと、何回か口にすれば、日本語学習者の私でも普通に発音できるようになる。どうやら、現地の言葉では「イリ」が西を意味するらしい。ちなみに、ユネスコでは「『言語』と『方言』を区別せず、全て『言語』で統一されている」とのことで、ここではあえて「方言」ではなく、「現地の言葉」という表現でごまかす。

西表島の知名度が上がったのは、2021年7月に「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」として世界自然遺産に登録されたことが背景にあるが、恥ずかしながら私は知らなかった。登録の理由は西表島がもつ独自の生態系と、生物多様性にあるそうだ。他の島と地続きでないため、たくさんの固有種に加え、西表山猫(イリオモテヤマネコ)といった希少な種が存在している。

西表島ではかつてマラリアが流行しており、森に入るのが危険だったため、開発されないまま自然が残っている。米軍統治下でマラリアを撲滅した後も、絶滅危惧種のヤマネコと車の衝突事故を避けるため開発は進んでいない。ガイドの方によると、島を1周する道路の建設計画も中止され、島の4分の1には道路がなく、船でしか出入りできないところもある。

このように大事にされているヤマネコが、西表島の代名詞と言えるだろう。時に、このヤマネコをめぐって争いも起こる。研究のために生きているヤマネコが欲しいと、最初に確保されたヤマネコは県と国の間に争奪戦を引き起こした。最終的にはそのヤマネコは県に留まり、沖縄本島の琉球大学に移送されたようだが、高度な研究は西表島にはあまり関係ない話だ。

もちろん批判的に言っているわけではなく、立地、人口と交通の問題だ。人口2000人の西表島に行くには、まず石垣島に行き、空港から港へ移動し、船に40分前後乗らなければいけない。西表島にむかうフェリーは2~3時間に1便のため、乗り遅れは人によって大惨事になり得る。

星

周囲と離れること、人口が少ないことは、誰でも想像できる一つの恵みをもたらす。すなわち「感動」だ。テレビアニメ「チ。 -地球の運動について-」に描かれているように、電気がなかった時代には夜になると普通に綺麗な夜空が見えただろう。しかし、電気にあふれた現代だと、夜空は逆に希少資源に感じる。星が綺麗に見えるスポットを観光地化する流れも少なくない。

私自身はこのような夜空は高山で見たことがあるが、最近、思い切ってICLという眼内コンタクトレンズを入れたので、メガネをかけることなく、先人の「当たり前」をこの目でみて感動した。

サンゴとビーチ

西表島には、「船浮」(フナウキ)といわれる場所がある。道路が届いておらず、船でしかたどり着けない場所だ。石垣から西表島へ向かう際によく使われる大原港や上原港ではなく、車で西表島の西側にある白浜港へ行き、船で「太平洋」を経由して辿り着くのだ。

琉球王国の中でも辺境地。日本全体から見ると、さらに辺境になるため、さまざまな特殊な文化や物語が残っている。その前に、海の話をしよう。

きれいなビーチがあった。現代では、ペットボトルや漁具が海流に乗って島々にたどり着くことは当たり前になっているが、ここ「イダの浜」はまさに自然の恵みで、内海のように周りを囲まれている地形によって、波が少なく、ゴミもそんなにやってこない。しばしば海亀も出てくるところである。

しかし、よく「かわいい」といわれる海亀は、おなじく「かわいい」鹿と似たような植物を食べ尽くす環境問題を引き起こすそうだ。環境は「生き物があればいい」というより「バランス」の問題だと再認識した。同時に、サンゴも前より随分白化していると指摘され、綺麗な海は「綺麗な『砂漠のような』海」になりつつある。

(続く)

COMMENTS