今から20年前、世は平成ど真ん中。郵政民営化や愛知万博が話題となった年に、東大生はどんな本を読んでいたのだろう。東京大学消費生活協同組合(東大生協)の2005年の売上ランキングデータを基に、当時の出来事を振り返りつつ、今の20代に読み継ぎたい本を紹介する。

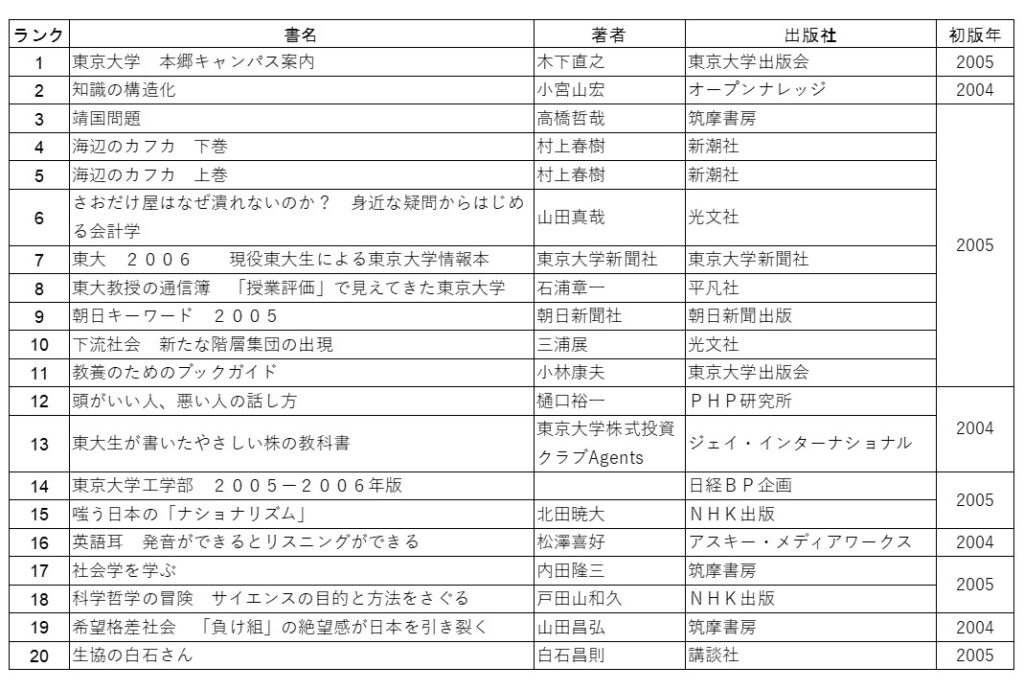

総合ランキング

1位は本郷キャンパスの建築や樹木の歴史を紹介する『東京大学本郷キャンパス案内』(東京大学出版会)だった。東大の学生がまとめた「東大 2006 現役東大生による東京大学情報本」(平凡社、6位)と合わせて、東大を訪れた高校生に買われていったのだろうか。

続く2位は、この年に東大の総長に就任した小宮山宏氏の『知識の構造化』(オープンナレッジ)。2004年の国立大学法人化以降、初めて選出された東大総長に注目が集まったのだろう。

8位に『東大教授の通信簿 「授業評価」で見えてきた東京大学』(平凡社)がランクインしていることからも、国立大学やその代表格である東大そのものに関心が集まっていたことがうかがえる。『東大教授の通信簿』は、教員として大学運営に関わる著者が、2001年にスタートした東大の授業評価アンケートをもとに、東大の授業や学生の実態をつづった書籍だ。授業への指摘や今と変わらぬ学生の怠惰さ(?)に共感する一方、男女共同参画について「一番大切なのは、女性教員の頑張り」「最近の学会では(中略)昔のように女性だからといって甘く見られることはありません」と昔ながらのジェンダートークでまとめているのは、現在との意識の違いを感じさせる。

『靖国問題』(筑摩書房)が3位の売れ行きだったのは、2001年から毎年続いた小泉純一郎首相(当時)の靖国参拝の影響だろう。近年首相の参拝がないことからメディアに取り上げられる機会は少ないが、靖国がはらむ「問題」は今も続いている。靖国神社が戦争前後の日本でどのような役割を果たしていたのか、「問題」の本質は何なのかを感情・歴史・宗教・文化など多角的に分析している書籍だ。

ランキングには『下流社会 新たな階層集団の出現』(光文社、10位)や、「格差社会」という言葉を世に浸透させた『希望格差社会 「負け組」の絶望感が日本を引き裂く』(筑摩書房、19位)など、当時の社会に対する手詰まり感を想像させる書籍も目立つ。今年1月に出版された『希望格差社会、それから 幸福に衰退する国の20年』(東洋経済新報社)と合わせて読むのも面白いだろう。

100万部を超えるベストセラーとなった書籍も複数ランクイン。会計学を分かりやすく解説したビジネス書『さおだけ屋はなぜつぶれないのか?』(光文社)や、『頭がいい人、悪い人の話し方』(PHP研究所)、大学生協に寄せられた「ひとことカード」と「白石さん」の回答をまとめた『生協の白石さん』(講談社)は、令和の20代はピンと来なくとも当時は大注目だったようだ。世界中で話題となった『海辺のカフカ』(新潮社)が4位・5位に抑えられているのは、東大生協ならではだろう。なお『さおだけ屋はなぜつぶれないのか?』の著者、山田真哉氏は現在YouTube上で「オタク会計士ch」を運営しており、登録者数100万人越えのYouTuberとしても活躍している。

世間のヒットと足並みをそろえる部分もあれば、東大生協書籍部だからこその書籍もあり、新たに読みたい本が見つかるランキングだった。

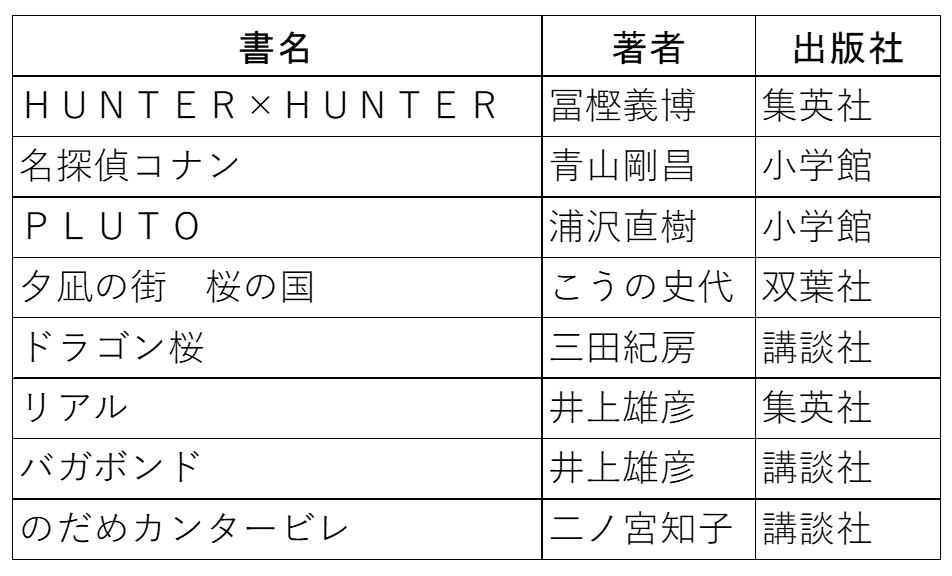

番外編:コミック売り上げランキング

今の20代にもおなじみの作品が名を連ねる中、『夕凪の街 桜の国』(双葉社)はピンとこない方も多いのではないか。著者は、映画化され話題となった『この世界の片隅に』の原作者、こうの史代氏。こちらもヒロシマ・原爆を背景に持つ作品で、手塚治虫文化賞新生賞や文化庁メディア芸術祭大賞を受賞している。残念ながら出版元の双葉社では、品切れ・重版未定となっているが、機会があればぜひ読んでみたい作品だ。

COMMENTS