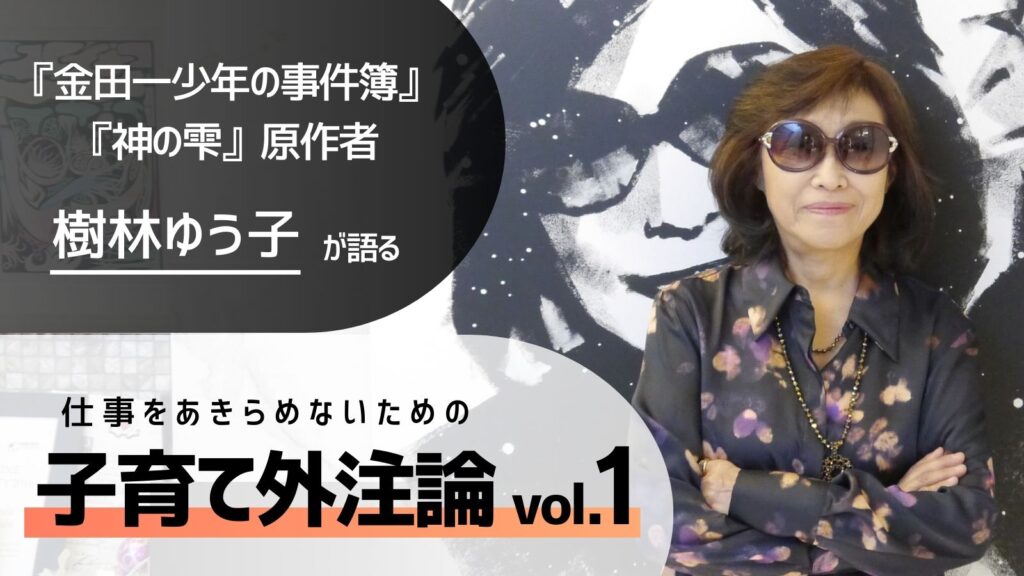

樹林ゆう子

きばやし・ゆうこ/1958年生まれ。作家。弟・樹林伸とともに『金田一少年の事件簿』『神の雫』(講談社)シリーズなど、数々の漫画作品の原作を手掛ける。ノンフィクションライターとしても活動。代表作は『すぐやる課をつくった男─マツモトキヨシ伝』(小学館)など。

20代はがむしゃらに上を目指した 39歳で一人目、42歳で二人目を出産

──これまでどんな仕事をしてきましたか

大学卒業後、就職せずに3年くらいぶらぶらしていましたが、25歳の時に構成作家の友人の紹介で編集プロダクションの会社に入りました。雑誌から下請けで仕事をもらって原稿を書く会社ですね。年収200万円くらいで、住宅情報誌に載せるニュースページを担当したり、当時創刊ラッシュだった写真誌に記事を書いたりしているうちに、1986年に小学館の「DIME」が創刊されて仕事をもらうようになりました。DIMEの編集者から「お前なら独立できるよ。フリーになった方が稼げる」と勧められ、28歳でフリーになりました。それからずっとフリーです。

良い編集者にめぐまれてだんだん署名原稿を書かせてもらえるようになり、ノンフィクションの分野で『あくび一回、40円』(小学館)や『すぐやる課をつくった男─マツモトキヨシ伝』(小学館)などの本も出しました。でもノンフィクションの本は、手間のわりに1万部程度しか売れないので、印税といってもたかがしれています。主な収入源は雑誌の原稿料なのですが、どう頑張ってもそれだけだと年収1000万を超えないんですよ。30歳の時、年間で10日しか休めないほど忙しかった年に980万円しかなく、愕然となりました。

これだと東京で一人で生きていくのがきついな、と思い始めたときに講談社で編集者をしていた弟が「一緒に漫画やらないか?」と話を持ち掛けてきました。私は子どもの頃漫画を描いていて、賞もとったことがあり、分からない世界ではなかったので「やれるかな」と思いました。弟とユニットを組んで原作者として書き始めたのが『金田一少年の事件簿』(講談社)です。

その後はだんだんと漫画に軸足を移して、『探偵学園Q』『シバトラ』『サイコメトラーEIJI』『神の雫』(講談社)など、さまざまなジャンルの漫画を手掛けてきました。ノンフィクションライター時代に培った取材力を活かして『クニミツの政』(講談社)という政治をテーマにした漫画を描いたこともあります。

──子どもを持つことを考え始めたのは何歳ごろですか

35歳の時に、人生の山の頂上からふっと裾野が見えたようなイリュージョンにとらわれたことがあるんです。人生の真ん中らへんに来た感覚がありました。20代の人は皆そうだと思いますが、若いときはがむしゃらに上を目指して歩くじゃないですか。だけど30代半ばになり、ふっと自分が歩いてきた道を初めて振り返ったんです。これまで一人でがむしゃらで生きてきたけど、このまままっすぐ進むだけでいいのかな、子どものいない人生を歩むのは嫌だなと、その時思いました。

それから2年後くらいでしょうか、雑誌『AERA』(朝日新聞社・当時)の人物ノンフィクション「現代の肖像」というシリーズの原稿を時々書いていたんですが、3回目の入稿の時の担当編集者が今の夫です。39歳で結婚・第一子を出産して、42歳で二人目を生みました。

夫が単身赴任の中、仕事をしながら子育て

──妊娠中や出産の前後はどのように過ごしていましたか

私はたまたまつわりが無いタイプだったので、直前まで仕事をしていました。1週間に1本原稿を入れていた連載を、5日に1回に前倒して1カ月分の原稿を作り、2回ほど休載して合計1カ月半の休みを作りました。

──自分でベビーシッターを雇おう思った理由はなんですか

39歳で子どもが生まれたときには、もう自分で会社も作って人も雇っていたし、最初から仕事をセーブする気は全くありませんでした。20代で出産していたらまた違ったかもしれませんが。なんとかして仕事を円滑にするにはどうしたらいいか、そこに軸足を置いて考えると、なんらかの形で子どもの面倒みてくれる人を雇うしかないと思いました。

一人目が生まれたばっかりの時は夫は単身赴任中で、私も慣れていなくて、15分に1回くらい泣く子を「どうしよう」と思いながら仕事に連れて行ったりしてました。弟の家でやる打ち合わせにも連れていきましたが、ある時、子どもが弟からひどい風邪をうつされて高熱を出したので、連れて歩くのはやめました。

最初はベビーシッターのエージェント会社を利用していましたが、子どもの体調不良を見過ごしたり、預けるときに「こんなに小さい子なんですか」と言われたりして、信頼できないと感じました。最悪親の力も借りるしかないと思って実家の近くに引っ越す決意をし、子どもが生後3カ月の時から自分で直接面接して人を雇うようにしました。母親にも、私の留守中に時々顔を出してもらっていました。身内が様子を見に来る環境だとシッターさんも緊張感を持つので、短時間の顔出しでもありがたかったですね。

──パートナーが単身赴任中は、フルで仕事をしながらどのように子育てをしていたのですか

午前中は会社の経理をやっている社員に見守りを頼むことも多く、仕事に出かける午後からシッターさんに来てもらっていました。一人だと夜までもたないので、何人かシッターさんを雇ってローテーションを組んでいましたね。その時は私も早く帰らなきゃと思って急いで仕事をしていたので、どんなに遅くても夜の1時には帰っていたと思います。

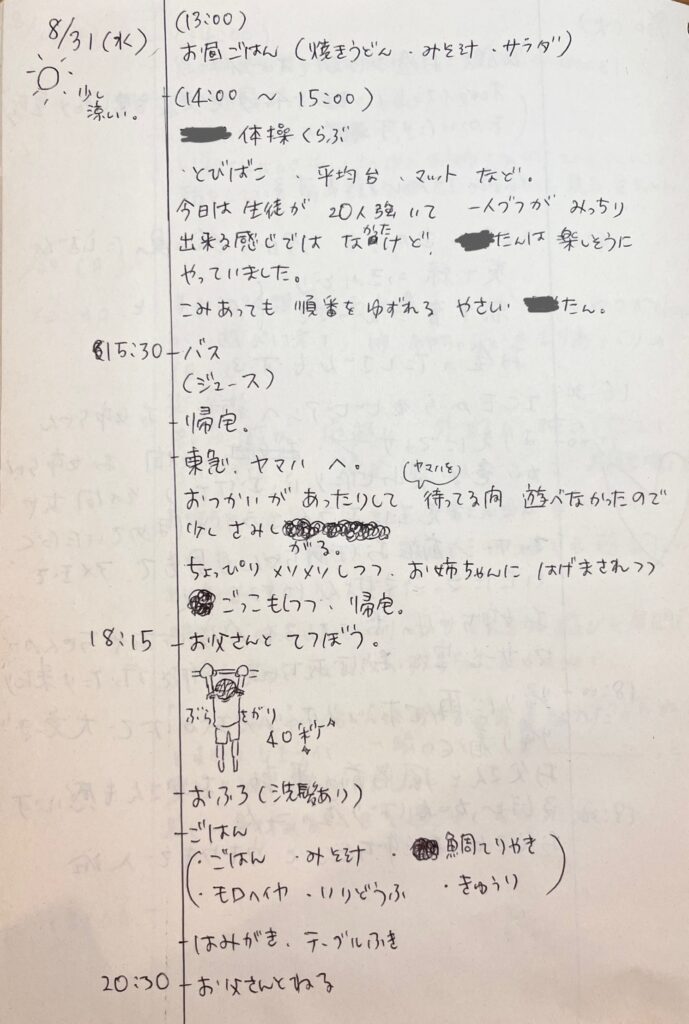

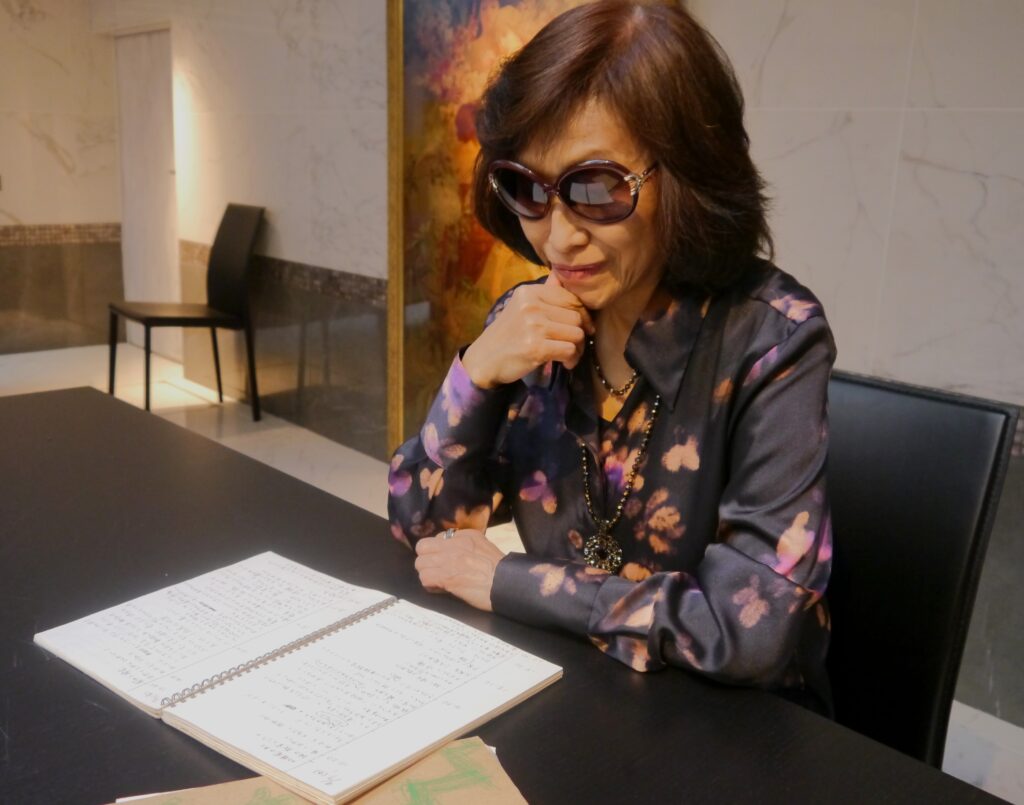

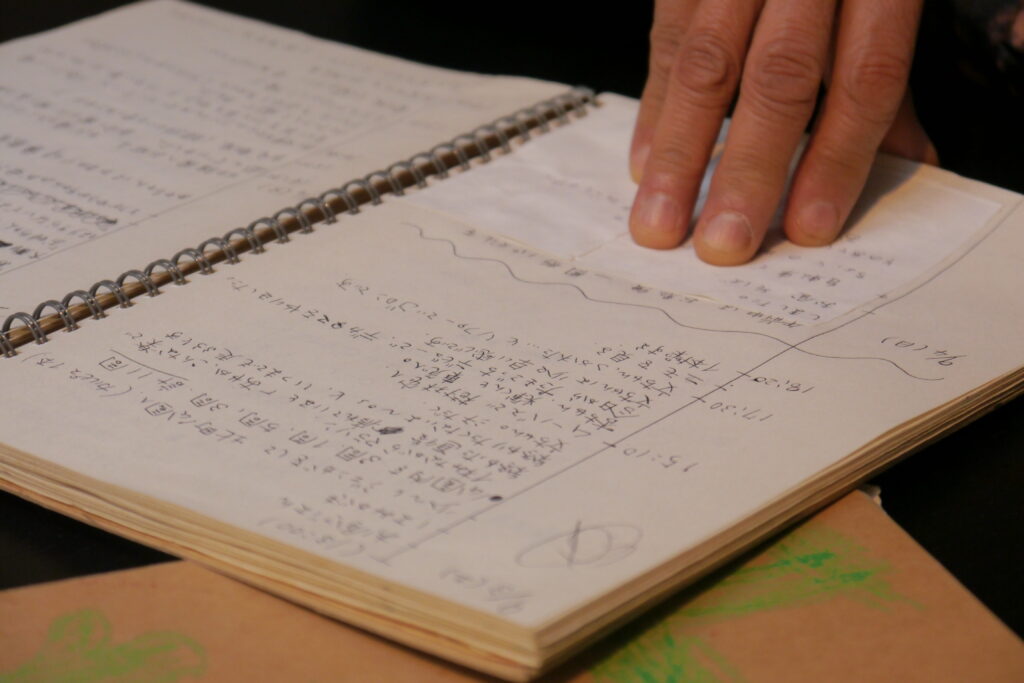

シッターさんが預かっている間の様子を記録したノート

──第二子が生まれた際にはパートナーも育休を取られたとのことですが

やっぱり夫は慣れていないので、シッターさんは雇ってましたが(笑)。

出世の妨げになるから子育てのことは君に任せたとか、そういうことはしない夫でした。私と結婚する前はそういう部分も少しあったかなと思いますが、捨てましたね。人間は生き方を変えることも大事で、彼は子どもによって生き方を変えられたんだと思います。

──子どもを他人に預けることに不安はありましたか

預ける相手さえしっかりしてれば、全く不安はなかったですね。

──「しっかりしている人」というのはどんな人ですか

まず、その日の子どもの様子を正しく……、つまり嘘を交えず報告できる人。それと、元気がないとか、ちょっとした異変を見逃さない人。あとは子育てを知っている人だと余計良かったですね。シッターさんは、子どもが好きじゃないと絶対うまくいかない。その人が子どもが好きかどうかは、すぐ分かりますね。エージェントで失敗したり、自分でも人を雇ったりして得た教訓は、子ども預けるには相手をしっかりみないと危険ということです。

でも、親が仕事も終わらない、ご飯も作らなきゃってイライラするよりは、ヘルプがいたほうが絶対良いと思います。昭和には「お母さんが面倒を見るのが当たり前」という考えが中心でしたが、子どもだって誰かに遊んでもらった方が良いと思うんです。夜に一緒に寝て、ぬくもりの時間さえちゃんとやってれば、後はメリハリだと思います。当時のシッターさんが書いたノートを今見ても、すごく楽しそうに遊んでいますよ(笑)。

──子どもを持ちたいけど仕事の両立が不安な人もいると思います。そうした方々に向け、メッセージをお願いします

本当に大変なのは、最初の3年。その時は、なりふり構わず人の力を借りた方が良いと思います。私が子ども二人のシッターさんを雇っていたとき、最高で年間400万円ほどかかっていました。すごい金額だと思うかもしれませんが、瞬間風速ですから。むしろ仕事を中断した方が大変なので、いくらお金を払っても、周りに迷惑をかけても、その3年を乗り切った方が良いと思います。私は子どもを持たなければ分からなかったことが山のようにあったので、仕事が続かないんじゃないかとか、周りに迷惑をかけるとかいうのは、子どもが欲しいなら生む前にあまり考えすぎない方が良いと思います。「案ずるより産むがやすし」と昔の人も言っていましたしね。

第一子をベビーカーに乗せて夫の単身赴任先に連れて行っていたとき、駅に階段しかない時は誰かの助けがないとどうしようもないんです。「すみません、助けてください。このベビーカー重くて持ち上げられないです」といつも叫んで、そうすると必ず誰かが助けてくれました。そうやって周りの力を借りることに、気後れしないことが大事です。お金も、迷惑もかけて、もう猫の力も借りて、という感じで育てれば、何とかなります。子育ては必ず終わりが来ますし、世話に追われて大変だと思っていた日々が、人生においてかけがえのない時間だったのかもしれないと、2人の子どもが成人した今思います。親もまた、子育てを通じて、人として「育てられる」のかもしれませんね。

COMMENTS